Неутомимый учёный секретарь Гатчинского музея-заповедника Мария Кирпичникова чуть более месяца назад открыла "сиквел" выставки об эвакуации дворца, и эту крохотную экспозицию можно назвать уникальной во многих отношениях. Во-первых, ни в гатчинском городском музее, ни тем более где-либо ещё не существует музейной экспозиции, где посетитель мог бы ознакомиться с повседневной жизнью Гатчины во время оккупации. То есть в городском музее действительно есть комната примерно в 20 квадратных метров с фотографиями на стенах, куда после моей просьбы провести рассказать о событиях в городе в годы войны меня привёл сотрудник музея. Скорчив совершенно театральную гримасу неудовольствия, он добавил, что "вообще мы тут любим о царских временах рассказывать, а не об этом всём". Рассказа об оккупации как такового не было, и мне попросту разрешили ознакомиться со стендами, малосодержательными даже по меркам крохотных провинциальных музеев. Как водится, в музее сделали типичную пустышку для проформы, которая позволяет сотрудникам отчитаться об освещении столь нелюбимой ими темы.

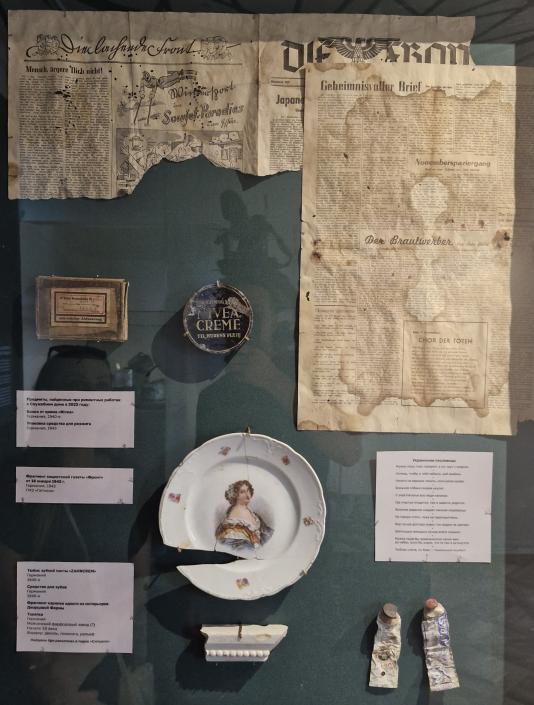

Во-вторых, многие из выставленных предметов не просто демонстрируются впервые, но и само их появление стало довольно неортодоксальным для официального дворца-музея. Если оружие и обмундирование немецкой армии выставлялось ещё с советских времён, то предметы быта и газеты оккупантов мне ранее доводилось увидеть разве что в любительских коллекциях поисковиков и мини-музеях при молодёжных военно-исторических центрах. Когда оккупацию было "приказано забыть", парадоксальным образом память о героях сопротивления также оказалась подорвана отсутствием знания об оккупантах. Вещи вроде коробочки крема "Nivea" не только дают повод для банальных рассуждений о банальности зла, но прежде всего служат историческим фоном, той тысячей мелочей, благодаря которой рельефнее проступают образы людей и событий.

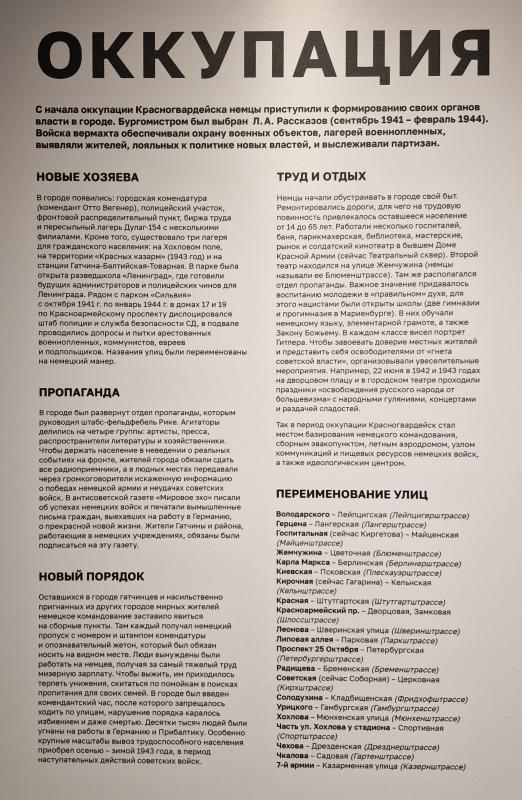

Первый зал выставки претерпел мало изменений в отношении экспонатов, однако его информационное сопровождение было значительно улучшено. С гордостью признаюсь, что в этом была отчасти и моя заслуга. Как сообщила Мария, первый зал, если так решит руководство, в будущем может стать постоянной "военной" экспозицией во дворце, и в ходе запланированной серии выставок, посвящённой 80-летию освобождения Гатчины, постепенно эволюционирует с учётом отзывов зрителей и критиков. У экспонатов появились ярлыки с более подробными аннотациями, а на стене был повешен дополнительный стенд с кратким рассказом об оккупации города, где написано ровно столько, чтобы дать общее понимание событий и при этом не утомить посетителя подробностями.

Второй же зал преобразился полностью согласно новой теме выставки. Слева от входа стоит небольшая витрина, посвящённая судьбе гатчинской граммофонной фабрики, некогда одной из крупнейших в СССР. В годы войны на её территории располагался концлагерь, где в ноябре 1941 года были заживо сожжены 170 советских солдат, и это только один эпизод выдающейся жестокости среди ставших рутиной смертей от голода и болезней на её территории. У меня вызвала недоумение разве что расстановка акцентов. Об этой массовой и страшной казни говорится на маленьком листке в нескольких строчках, оказавшихся буквально в тени граммофона, будто бы традиционное в российских музеях (и не только) задвигание в тень трагедий войны нужно было подчеркнуть дополнительным символизмом. Для сравнения, там же представлен скан оригинала протокола об эвакуации имущества фабрики, раза в три больший по размеру. Как я писал в отзыве на предыдущую выставку, предметы показа и рассказа ценны не сами по себе, но своей связью с судьбами людей, и здесь, увы, материя одержала победу над духом.

На соседней стене висит стенд, крайне примечательный не только собранными там историческими документами, но и современной памятью о войне. Посвящён он героям и предателям, материалы о которых были собраны в одну витрину, и неожиданным образом такое объединение оказывается очень уместным. Как о тех, так и о других знают буквально единицы, хотя их дела и судьбы так и просятся на страницы книг или научно-популярных журналов. Об экранизациях я тактично умолчу, так как за последние годы окончательно разуверился в способности отечественных кинематографистов произвести что-либо минимально приличное.

За стеклом витрины можно увидеть фотографию предательницы Веры Воронцовой с расстрельным списком из 25 человек, которых она обрекла на смерть - и это был лишь один из множества эпизодов её работы на SD. В аннотации к фотографиям упоминается Борис Майснер (Мейснер), балтийский немец, который стал одним из самых иезуитски коварных провокаторов нацистов, руководивший "ложными партизанами", которых принимали у себя советские патриоты в оккупированных районах Ленобласти и тем самым обрекали себя на пытки и смерть. После войны он сделал научную карьеру, став одним из виднейших советологов ФРГ. В 1958 году он прибыл в СССР в качестве советника западногерманского посольства и был опознан одним из своих бывших сотрудников при случайной встрече в магазине, однако дипломатический паспорт позволил ему избежать ареста. Этот эпизод описывается в советской книге "Хризантемы у тюремной стены" 1971 года издания, равно как и даётся описание его рода занятий и даже домашний адрес в Германии. При этом в своём интервью ныне действующий депутат Госдумы Олег Морозов, рассказывая о встрече с Майснером во время стажировки в Боннском университете в 1983 году, никак не упоминает нацистского прошлого этого персонажа. Парадокс советской памяти о войне заключается в том, что при всех опубликованных книгах и буквальном перекармливании людей этой информацией, в сухом остатке ничего толком не оставалось кроме набора простых лозунгов, а сведения о нацистских преступниках не достигали даже тех, кто должен был быть в первую очередь о них осведомлён. Следует добавить, что историки Олег Бэйда и Игорь Петров собираются в ближайшее время заняться написанием подробного материала об этом персонаже, и учитывая активное использование ими немецких архивов, нас наверняка ждут новые подробности его преступлений в годы войны.

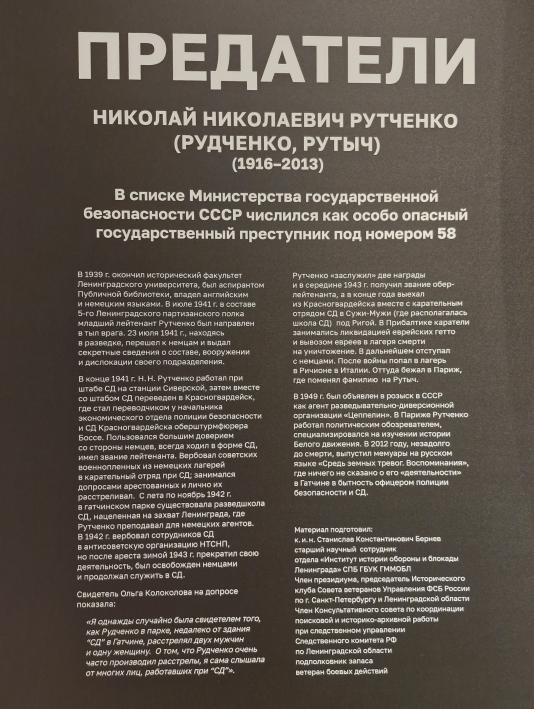

Подобно случаю с Майснером, полностью выпал как из общественной памяти, так и из памяти спецслужб Николай Рутченко (Рутыч), который добровольно сдался в плен, выдал всех своих товарищей из партизанского отряда, поступил на службу Гатчинское SD и лично участвовал в пытках и убийствах советских людей. После войны ему удалось скрыться во Франции, где он стал автором нескольких книг о Белой движении, а также автобиографии, где он предсказуемо ни слова не говорит об этом периоде своей жизни. Историк спецслужб и сотрудник музея Блокады Ленинграда Станислав Бернев написал о нём подробную статью, где он справедливо критикует авторов, которые либо по незнанию, либо умышленно выставляют его жертвой режима и идейным борцом с коммунизмом. Так, на сайте "Мемориала", печально знаменитого своей неразборчивостью в составлении "святцев" борцов с советской тиранией, нет ни одного упоминания о его преступлениях. Однако при этом напрашивается вопрос - если бы это знание было хоть сколь-либо публичным, если бы историю таких предателей не секретили, стремясь утаить неудобную в контексте советской мифологии правду о предательстве и коллаборационизме, то могла ли его книга быть издана, не вызвав гневный отклик общественности? Могли бы эти авторы столь же свободно рассказывать своей пастве ложь нацистского преступника, не боясь быть немедленно припечатанными широко известными фактами? Кстати, если недавно общественность возмутилась по поводу статьи на сайте музея Курской битвы, то возможно, биографию Рутченко на сайте Российской Национальной Библиотеки тоже следует немного подправить.

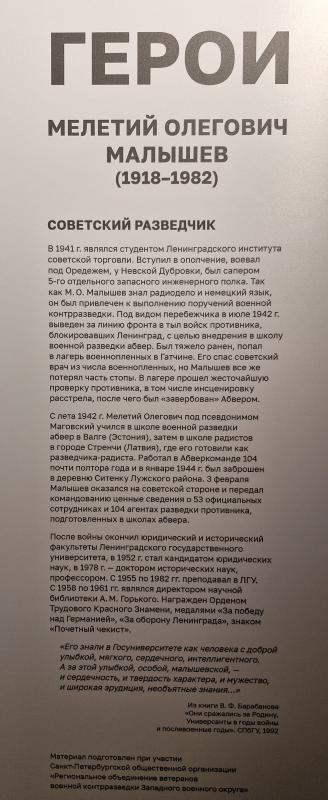

Но если забвение злодеев есть вещь освящённая ещё древнегреческими легендами, в то же мутное небытие советского нарратива провалились и герои. Кто сейчас вспомнит Мелетия Малышева, прошедшего жестокие испытания нацистов, полтора года ходившему по лезвию ножа в разведшколе Абвера и вернувшегося с ценными сведениями домой? Книга "Армейские чекисты", где рассказывается его история, была выпущена в 1985 году сотней тысяч экземпляров - но похоже, читали её примерно так же, как и выпускаемые ещё большими тиражами собрания сочинений классиков марксизма. Сверхспособность советской и наследующей ей российской "школы рассказа о войне" заключается в превращении материала для блокбастера или бестселлера в унылую обязаловку, входящую в одно ухо и моментально выходящее из другого.

Помимо вышеперечисленных причин, одной из главных наших бед в музейной культуре и памяти о войне является отсутствие понимания важности "elevator sales pitch". Времена многочасового пения саг у костра безвозвратно ушли, и теперь у рассказчика есть буквально несколько секунд, чтобы захватить внимание поколения тиктока и ютуба. Если продолжать говорить об этой теме пространными фразами, сколь шаблонными, столь и не запоминающимися, знание это не переживёт и одного поколения. Необходимо каждый раз задавать себе Gretchenfrage: "Так в чём же крутость-то его была? В чём подвиг? В чём прикол?" Допустим, когда я говорю об Иване Дмитриеве, я упоминаю, как он с пороком сердца и язвой желудка провёл первую зиму войны в болотах под Лугой и вывел свой отряд за линию фронта, а потом сразу после операции был опять заброшен в тыл врага. У многих других героев можно найти немало подобных "прохладных" фактов, но похоже, приходят к такому подходу единицы. Ещё раз отмечу, что составленные Марией тексты описаний получились короткими и точными, особенно на контрасте с той смесью наукообразного пустословия и общих мест, которую обыкновенно можно увидеть в текстах художественных музеев.

Самая большая витрина, или скорее отгороженная стеклянной панелью часть комнаты, выглядит несколько пустовато, однако расставленные в ней несколько предметов, если не считать найденных при раскопках немецких бутылок, имеют свою уникальную историю и заслуживают отдельного экскурсионного рассказа. Не желая излишне увеличивать текст отзыва, упомяну только пару из них. В центре витрины можно увидеть деревянный посох немецкого офицера, на котором вырезаны слова "Russland", "Wolchow", "Leningrad" и так далее. К началу Второй Мировой Войны посохи и трости давно перестали быть обязательным аксессуаром офицеров европейских армий, однако многие продолжали носить их в качестве "статусного символа". Кустарный характер их изготовления позволяет называть их как предметы окопного искусства, или trench art. Иногда такие посохи вырезали сами офицеры в часы скуки окопного сидения, но часто их изготовлением занимались низшие чины или советские военнопленные. Если бы история изготовления и принадлежность этого посоха была известна, он безусловно стал бы одним из главных "гвоздей" выставки, однако даже как типичный образец он может вызвать интерес у посетителей.

Посмотрев информацию об окопном искусстве в Интернете, я был несколько удивлён утверждением в одной из статей, что подобные предметы широко представлены в отечественных музеях. Кое-где действительно в последнее время открылись выставки солдатских поделок, но как правило если нечто подобное и размещается не в коллекциях поисковиков, а именно в государственных музеях, то это в лучшем случае небольшая витрина в стиле "ну вот тут нам поисковики накопали, а мы вам, так и быть, покажем эту рухлядь". Кроме того, в окопное искусство часто записывают любой котелок и ложку с нацарапанным именем солдата, что на мой взгляд неверно и снижает ценность этого понятия в глазах публики. В этом плане меня приятно порадовал Музей обороны Москвы, один из самых недооцененных военных музеев страны, на сайте которого открылась виртуальная выставка окопного искусства советских солдат. До сих пор наши музеи как правило представляют "парадно-генеральский" взгляд на войну с манекенами с отглаженной униформой и оружием в идеальной сохранности, и не столько из-за официальной установки, но из-за незнания об ином подходе. При этом в контексте выставки такое искусство является единственным способом передать внутренний мир и переживания солдата, так как чтение писем и дневников очевидно требует иного места и времени. Остаётся надеяться, что такие вещи будут всё чаще появляться в наших музеях.

Главным же экспонатом выставки я бы назвал кресло из дворцового гарнитура, на котором, с некоторой долей вероятности, восседал когда-то печально знаменитый Фридрих Еккельн - один из самых безжалостных нацистских палачей. Поскольку помещения дворца некоторое время занимало командование немецкой 18 Армии, а его залы использовались для официальных мероприятий, то нацистское руководство, включая Еккельна, наверняка не один раз посещало организованные там банкеты наподобие того, что запечатлён на этой фотографии.

На этом предмете мебели сходятся как многочисленные нити судеб дворца и его обитателей, так и контексты музейного показа. Когда-то в него усаживались члены императорской семьи, после революции в нём могли мечтательно расположиться смотрительницы музея, а занявшие дворец в 1941 году новые хозяева, смеясь и выпивая, обсуждали планы очищения оккупированных территорий от нежелательного элемента.

Стул этот несёт посетителям послание и sic transit, и memento mori, и amor fati: времена не выбирают, судьба непредсказуема, а смерть и война не так далеки и абстрактны, как об этом можно подумать. "Rape, murder - it's just a shot away, it's just a shot away." По-хорошему, он должен стать частью главной экспозиции, где посередине благостного воркования о шуршании кринолинов гид должен между делом упоминать о застольных беседах офицеров СС, вырывая посетителей из кукольно-нафталинового нарратива наших дворцов-музеев. И если этот стул, который при первом взгляде не может показаться ничем кроме изящного, но не особо примечательного осколка царского наследия, станет троном нового Еккельна, то кем и с кем окажется посетитель - с Мелетием Малышевым или Николаем Рутченко? Выставка продлится до конца сентября. Идите и смотрите.