К написанию этого текста меня привела небольшая цепочка случайностей. Вначале я увидел ссылку на книгу "Дневник прилавка" в одной из статей о жизни блокадного Ленинграда, и немедленно заказал её на сайте издательства. В ходе чтения я наткнулся на один отрывок, который показался мне настолько трогательным и страшным одновременно, что я сразу захотел опубликовать его на своём сайте, но смог удержаться от немедленной публикации и решил всё же сначала дочитать книгу.

Как выяснилось, меня ввело в заблуждение слово "Дневник" в названии. Как это часто бывает с импульсивными покупками, дьявол скрывался в деталях, и в данном случае проблема была в том, что на деле это не дневник, а беллетризированные послевоенные мемуары. Если приводить пример схожей литературной формы, то наиболее близкой аналогией являются "Дневные звёзды" Берггольц. При этом надо сказать, что приведённая в аннотации фраза "она живёт в своих очерках реальной жизнью как современник блокадного города, записывая события по мере их наступления" не просто вводит в заблуждение, но во многих случаях откровенно не соответствует действительности.

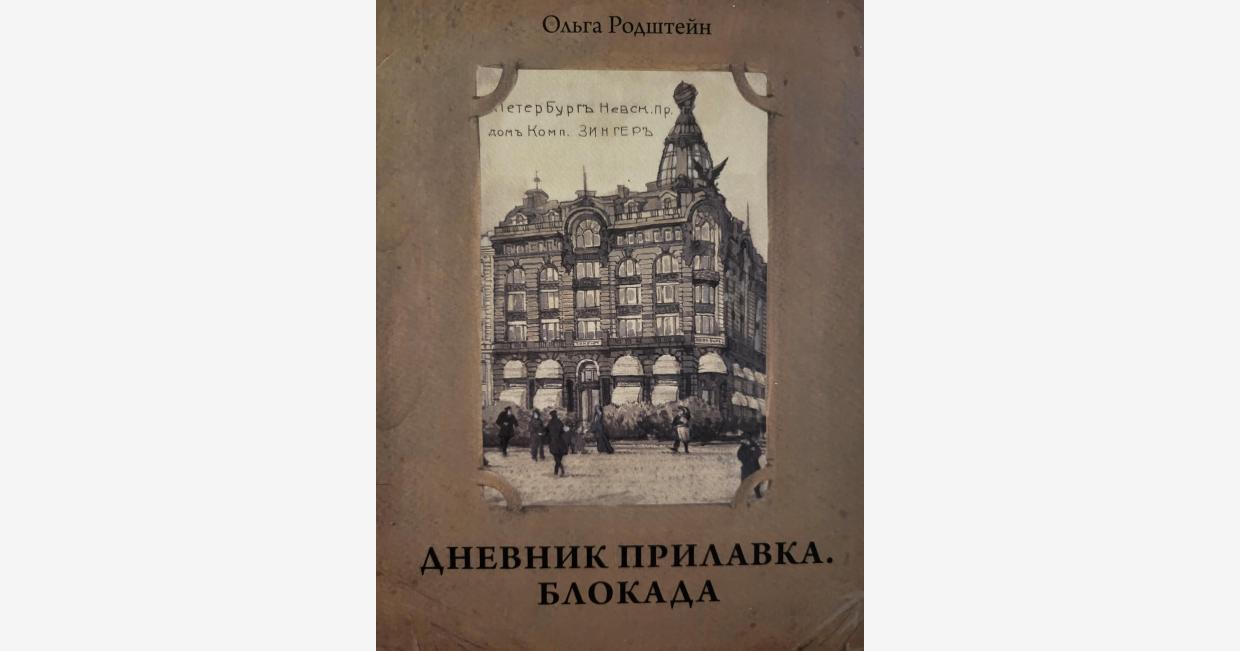

Книга представляет собой набор очерков продавщицы отдела иностранной литературы Дома Книги Ольги Родштейн о жизни в предвоенные годы и в блокаду. Изначальная последовательность этих текстов, как честно сообщается во введении, была утрачена, и в книге они были сгруппированы примерно по описываемому в них времени. Продавщицей она была не простой, так как имела филологическое образование и в прошлом занималась переводами с немецкого и английского языков. Её родственники были репрессированы в 30-е годы, потому найти более соответствующее её квалификации место ей было непросто. Вскоре после начала войны Дом Книги был закрыт, и ей пришлось пуститься в длительные и трудные поиски другого места работы, чтобы получать заветную рабочую карточку вместо иждивенческой.

Дабы не углубляться в пересказ содержания книги, я перейду сразу к её структуре. Те, кто читал "Дневные звёзды", увидят общие черты с этим произведением в этом несколько сбивчивом, перемежающимся вставками воспоминаний и рассуждений тексте. В отличие от Ольги Берггольц, которая упоминается в книге несколько раз, Ольга Родштейн не пишет книгу для публикации, и потому не стеснена необходимостью выстраивать свои заметки в единую линию повествования, а сам текст не попадает под влияние ни профессионального редактора, ни вообще кого-либо, кроме её самой. Классическое образование и внушительный багаж прочитанной литературы позволяют Ольге писать сразу "на чистовик", но выверять текст на соответствие фактам и событиям блокадного времени совершенно не входило в её задачи. В итоге получается коллаж где-то склеенных, где-то разорванных воспоминаний, фантазий, снов и слухов, безусловно интересный как с литературной, так и с антропологической точки зрения, но при этом мало пригодный в качестве источника достоверной информации.

Отдельно следует сказать о введении, написанным неизвестным автором, и его комментариях, как о досадно упущенной возможности. В крохотном тексте на 2 страницы, помимо кратких фактов биографии Родштейн, тонко размазываются по странице хвалебные эпитеты, благие пожелания и прочие общие слова, на фоне которых почти мельком проскальзывает фраза о необходимости "своеобразного документального исследования", на которое у автора, по всей видимости, не было сил, времени и желания. Притом грамотные комментарии к тексту, которые даже без обращения к архивам, на основе одной лишь фактологии и хронологии блокады, позволили бы не столь близко знакомому с темой читателю гораздо глубже заглянуть и в то время, и в душу мемуаристки.

К сожалению, редакторская информация в сносках вызывает не то, что удивление, а искреннее изумление. Так, некоторые очевидные анахронизмы, выведенные под чужими именами популярные артисты театра или неверно названные вещи остаются без внимания, притом читателю любезно (или снисходительно) поясняют, кем был Леонардо да Винчи. Мне казалось, что такой книгой по определению может заинтересоваться только человек, как минимум закончивший среднюю школу или хотя бы смотревший "черепашек-ниндзя", но у редактора своё мнение на этот счёт. По мере чтения блокадной части воспоминаний я объяснял себе ошибки в датах и разные иные нестыковки упомянутой издателем утраченной последовательностью страниц и опечатаками, пока не дошёл до совершенно связного и цельного куска текста, который окончательно развеял мои иллюзии.

Одна из глав, озаглавленная "27.XI.42", начинается с описания побед под Сталинградом, после чего сразу же идёт рассказ о процессе над эсесовцами и публичной казни на Дворцовой площади. Я перечитал эту короткую, на одну страницу, главу два или три раза и чуть себя не ущипнул - не померещилось ли? Как иногда бывает в таких случаях, полез в источники проверять факты, и убедился, что всё понимаю правильно. Единственная публичная казнь в Ленинграде за всю его историю произошла 5 января 1946 года на площади Калинина, которая радикально отличается от Дворцовой как местоположением, так архитектурой. Я, возможно, не стал бы так к этому придираться, если бы не фраза "манерное рококо дворца и высоко вздёрнутые трупы", накладывающая на воображаемый образ печать достоверности очевидца, получившего яркое и не проходящее спустя годы впечатление от сильного эстетического и морального контраста.

Такая прихотливая путаница мест и времён ни в коем случае не является ложью, так как ложь сознательна, а здесь мы имеем дело с игрой бессознательного, знакомой каждому, кто занимался исследованиями памяти. Разбор этих воспоминаний с привлечением как историков (и военных историков, и историков культуры), так и психологов (многие воспоминания написаны под влиянием того, что называется посттравматическое стрессовое расстройство), помогли бы превратить голый текст в глубокий и полноценный рассказ. Остаётся надеяться, что за эту книгу всё же возьмутся настоящие исследователи и составят к ней развёрнутый комментарий, который по моим представлением должен приближаться по своему объёму к тексту публикации.

Я же хотел в заключение привести отрывок из книги, который можно считать полноценным рассказом, пусть и коротким. В свете изложенного выше, достоверность его может быть поставлена под сомнение, хотя в нём нет таких деталей, которые были бы совершенно не возможны в блокадное время. В теории, англичанка вполне могла проживать в Ленинграде, хотя вероятность уцелеть в годы повальной шпиономании так и не научившейся говорить по-русски англичанке была не очень высокой. В блокадное время находили квартиры с грудами ценных вещей, которые их хозяева отказывались менять на еду, причём были даже редкие случаи из области психопатологии, когда люди специально меняли последние продукты на ценные вещи, чтобы "напоследок пожить как богачи". Единственно, что дата совершенно точно относится не к 1942 году, а к 1941.

Из серии "Любовь и голод"

Они приходили на санпост из кв. №40. Это были муж и жена лет по пятидесяти каждый. Она - длинная и нелепая, как кочерга, в накладных буклях, сильно накрашенная. Англичанка по национальности, она вышла замуж за русского эмигранта в Лондоне, и сразу после 17-го года они приехали в Россию. По-русски говорить она не научилась. Он, смешной коротышка, до голода был кругленький и розовый, работал всю жизнь в банке. Жену свою обожал. Их можно было видеть всегда вместе, и всегда улица покатывалась со смеху, глядя на обоих неказистых супругов. Вдобавок она носила высокие тугие мужские воротнички с галстуком и ботинки с гетрами. Он никогда не расставался с тростью и котелком. У них был английский дог. Все трое ездили на Неву в любую погоду и просиживали у памятника Петру I по несколько часов.

Шли слухи, то из Англии им присылали валюту, но они тотчас же переписывали все деньги на счёт МВД. Никто ничего не знал достоверно. И всё же в доме твердили, что оба они страшные богачи.

Жили они в маленькой грязной кухне у столика, покрытого рваной клеёнкой. Спали тут же на пружинном матраце, поставленном прямо на пол. Кровать распилили и сожгли в печурке. Мороз крепчал, и расшитые шёлком китайские ширмы, и его инкрустированный перламутром буфет-буль исчезали в печке. "Nonsense, trash!" — провожала в огонь своё приданое англичанка. Нашествие немцев на молодое, еще формирующееся государство оба считали trash - изменой, мерзостью, абсурдом.

Бельё в шкафах розовело лентами. Дворничиха самая первая пустилась развязывать банты душистого от сухой лаванды белья. Тучи моли слетели с меховых шуб. Они не искали и не нашли за эти богатства ещё более ценного богатства — хлеба. Улыбаются рассеянно и чуждо. Совсем не моются. Она более не накладывает буклей, не красит щёк, но воротничок все так же твёрд и бел. Вот уже несколько раз во время тревоги не спускаются в санпост.

В декабре 42 года они умерли оба. Обнялись на своем матраце в кухне. Возможно, умерли одновременно. На столе лежала английская записка и три ломтика подсушенного хлеба. В записке стояло: "Для моего любимого мужа". Отрицали войну, гонор, смерть. Тrash, неудобство, нелепость - так смотрели на грозную действительность. Дога своего они не съели, а похоронили. Муж и жена встретились мне под воротами с саночками, на которых лежал мёртвый дог:

- Моя дорогая! - лепетал муж, едва двигаясь от слабости. - Моя дорогая! - она кивала ему, стоя у парадной двери, лязгая челюстями. - Останься дома, у тебя нет сил проводить нашего друга. Я вернусь, я обязательно вернусь.

Он вернулся, и в ту же ночь оба умерли. Укрывшись облезлыми шубами, легли рядом и больше не встали. В блокаду лечь - означало умереть.

Дворники взломали дверь. Оба трупа были крючьями стащены в грузовик. Оба чудака привязали себя за руки один к другому. Так их и бросили в яму.

Богатств после них в «вымороженной» квартире оказалось столько, что тащили все, кто был в силе. "Му dear... mу friend...» - казалось, шепчут все эти нелепые старомодные матине, горжетки, браслетки, козеточки.

- Умерли от жадности, — говорили на дворе.

- Умерли в любви, - увидев связанные руки, решила бригада, увозившая трупы по всему городу на 12 декабря 1942 года, самую страшную ночь блокады.

Настанет заря, настанет день, вырастут цветы на могилах.